先週、学識見学会というのに参加させていただきましたのでその記録というか感想。

近代建築の保存ではなく「そのままに再現」というありえないことを実現した建築です。

明治27年、J.コンドルの設計により建設された「三菱一号館」。

三菱はその後丸の内に赤煉瓦の同様のオフィスビルを並べ、この界隈はまるでロンドンのようだ、というので「一丁倫敦」と呼ばれたのは有名な話ですが、その街並みを作り出した一番手がこの建物でした。

昭和43年、高度経済成長期の真っ只中、三菱一号館は取り壊されます。

平成21年、同じ場所に三菱一号館が復原されました。

ハリボテではありません。赤煉瓦のひとつひとつ、軸組の、建具の、部材のひとつひとつまで、可能な限りの技術を結集しての「復原」。本体部分を復原した上で、耐震強度や、火災の避難経路、バリアフリーの施設など、必要な条件は後付で満たし、今は入手できない材料は、準じるものを世界中駆けめぐって手に入れて。図面も、全ては残っておらず、不明な部分は往年の写真や、同時代の事例から類推を繰り返し、デザインや手法を決めたそう。

一度壊したものを、再現する。

一番の動機は、隣地に建つ高層ビルへの容積率移転。なのだろうと思います。

賛否両論というより、否定的意見ばかりを聞きました。

私個人も、このプロジェクトのために、隣地にあった「八重洲ビル」(昭和4年竣工)を取り壊すのを知って、自分で壊した建物再現するのに、貴重な近代建築更に犠牲にするってどんな理屈だ!と憤ったのも事実。

…なのでありますが。

あー。立ち位置しっかりしていない研究者ですみません。

今回、出来上がった建物を裏の裏まで見せてもらって、説明を聞いて。

かけられた金額もさることながら、その労力に、努力に、圧倒されてしまいました。

現場で、この仕事に携わることになった方は、批判にさらされることも承知で、それに応えるためにも最大限の力を注いだのだろうと。簡単なところで言えば、当時の風合いの煉瓦を中国の工場まで探しに行ったり。小屋裏の木造軸組も完全に再現されています。全数検査した木材で、一度工場で全組み立てをして、荷重をかけて、安全を確認した上で…。免震構造するなどで改変され、再現する必要のなかった床下に、明治時代の工夫であったであろう、瓦を用いた通気の仕掛けを復原したり…。

いろんな意見があるとしても。お金と労力を惜しまなければ、近代建築の完全再現は、かなり高いレベルで可能である、ということを示してくれたのが、この三菱一号館だと言えます。

やはり全面的に良かったね、とは思い切れないのですが、ナントカ論を書けるところまで考えはまとまっていませんし、行って、見て、話を聞けてよかったし、素直に面白かったです。いや、考えるけど、今回ちょっと私情も入り。

三菱一号館について詳しくはこちらで。来年より、美術館としてオープンします。

秋に、プレオープンとして復原過程を展覧会として開催するらしいので、是非。

既に中庭と隣のビルは部分的にオープンしており、煉瓦の壁を背景にバラ咲きみだれる中庭には、ランチタイムに多くの人がお昼を食べに来ていて、ちょっとよい光景でした。

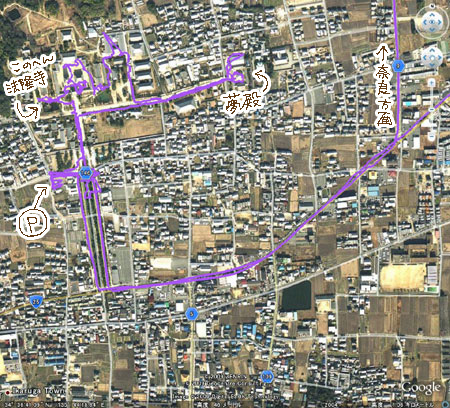

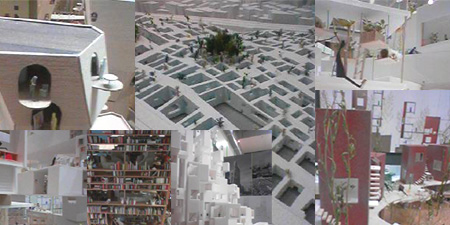

写真(端切れてる!大反省)はクリックで拡大します。

右側は、建物の北側壁面・L字のてっぺんの面。2階端の窓は、昭和43年の解体時に保管されていたものを再利用したそうで、つまりは明治27年制作のオリジナル窓。

銅製の雨樋は「樋1本フェラーリ1台」とか言ってましたが(値段が)本当かしら。